Аминокислоты — это главные строительные элементы белков в организме человека. Сегодня им уделяют особое внимание, так как их высокие концентрации в тканях головного мозга могут быть признаками развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Однако измерить количество этих молекул в биологических образцах очень сложно — нужно качественно разделить всю смесь веществ и виды аминокислот на отдельные компоненты. Для этого часто применяют метод хроматографии, где под воздействием специального раствора аминокислоты фильтруются, что позволяет их «подсчитать». Ученые Пермского Политеха усовершенствовали этот процесс, экспериментально подобрав оптимальную концентрацию растворителя для наилучшего разделения аминокислот, а именно серина и аспарагиновой кислоты. Подход способствует разработке новых способов ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний.

Статья опубликована в журнале «Химия. Экология. Урбанистика», 2025. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

С 60-х годов в мире стало известно, что повышенное содержание аминокислот в организме человека может сигнализировать о развитии патологий, связанных с нарушением структуры белков, например, болезней Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона. Тогда напрямую, как инструмент для диагностики, этот фактор не изучался. И только последние 15-20 лет благодаря развитию технологий у ученых появилась возможность измерять количество определенных молекул в биологических тканях, например, мозге или плазме крови. Сейчас эта область активно изучается и развивается, чтобы в дальнейшем по этому показателю можно было отслеживать скорость прогрессирования заболеваний.

При анализе аминокислот важно не просто увидеть, что в биологическом образце они есть, но и точно измерить их концентрацию. Однако эти молекулы очень малы и практически незаметны. Поэтому ткань обрабатывают специальным веществом, которое делает их видимыми при ультрафиолетовом излучении, а после проводят сложную процедуру разделения на отдельные компоненты.

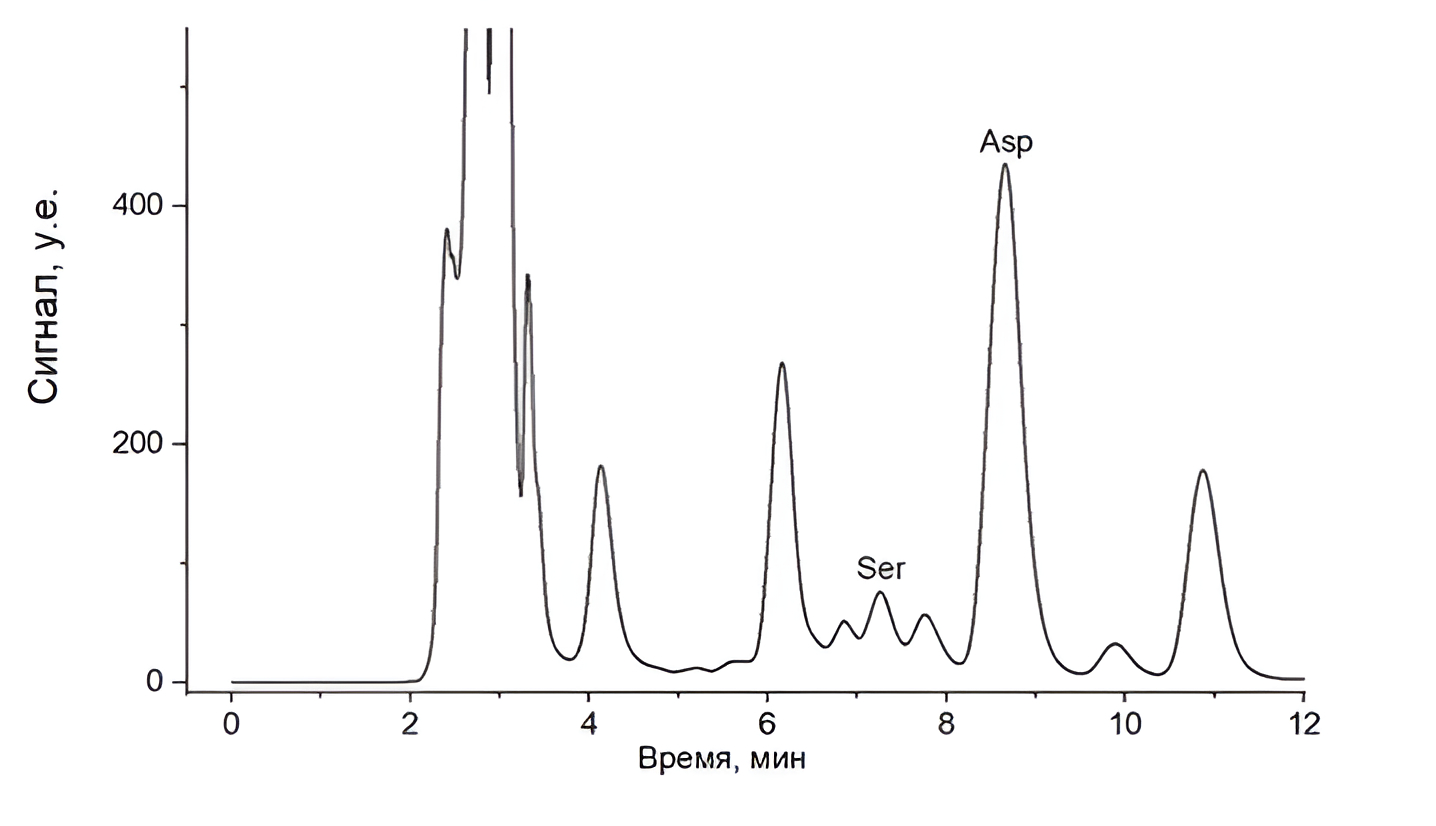

— Ткань мозга содержит огромное количество липидов, белков, других метаболитов. При их анализе важно отделить от биологического образца не только эти вещества, но и разделить на виды сами аминокислоты. Для этого стандартно используют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, когда пробу с помеченными аминокислотами и специальный растворитель под высоким давлением пропускают через металлическую трубку (колонку), заполненную сорбентом. Задерживая внутри, он позволяет рассортировать по видам эти частицы. Благодаря этому они выходят из колонки не сразу, а поочередно, и ультрафиолетовый детектор успевает измерить их концентрацию. Далее эти показатели передаются на компьютер, где количество молекул показывается в виде пиков на графике, — объясняет Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

Для синтеза белков в организме человека работают 20 разных аминокислот, и специфика проведения такого процесса может для них отличаться. Особую сложность представляет разделение таких молекул, как серин и аспарагиновая кислота — их концентрация в тканях головного мозга очень маленькая, поэтому выделить их и правильно «подсчитать» трудно. Однако это необходимо для осуществления максимально полного исследования и выявления заболевания. Если условия проведения хроматографии подобраны плохо (например, слишком много воды в составе растворителя), то все молекулы будут выходить из колонки вместе, и в результате их пики на графике могут слиться, что ухудшает качество измерений.

Ученые Пермского Политеха модифицировали стандартный метод хроматографии. Они изучили, как состав растворителя влияет на разделение серина и аспарагиновой кислоты и время их удержания в колонке. В результате определили наиболее оптимальную концентрацию, которая позволяет получить точную информацию об их количестве в биологическом образце, что ранее не было доступно.

Для этого провели эксперименты с разным соотношением основных компонентов растворителя — ацетонитрила и воды (30:70; 25:75; 20:80).

— Наилучшее разделение показала смесь 20:80. С уменьшением доли ацетонитрила время удерживания в колонке растет для обеих аминокислот с 4 до 7 минут. Также вырос фактор их разделения друг от друга с 1.30 до 1.36. Это говорит о том, что пики на графике хроматографии не будут сливаться вместе и позволят четко измерить концентрацию молекул по отдельности, — рассказывает Валерий Литвинов.

Методику успешно протестировали на реальном образце ткани головного мозга. Точность измерений доказали двумя способами на примере серина: сравнили полученные пики с образцом с заранее известной концентрацией аминокислоты, а также добавили в пробу определенное количество чистой аминокислоты и посмотрели, насколько пики увеличились.

— Оба результата оказались очень близки друг к другу — 38 и 41 мкг на грамм мозга, что соответствует норме. Погрешность составила всего 3 мкг. Это означает, что оптимизированная методика работает корректно и может быть использована для дальнейших исследований, в том числе для анализа образцов пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, — комментирует эксперт.

Усовершенствованный процесс ученых Пермского Политеха обеспечивает наилучшее разделение аминокислот и их измерение в сложных биологических тканях. Исследование открывает новые возможности для разработки методов диагностики заболеваний центральной нервной системы.